Estoy leyendo un libro de ésos que recomiendan en el suplemento cultural. Uno de los imprescindibles del año. ensalzado por la crítica y avalado por algún amigo lector. Llevo más de un mes con él, voy a tragos cortos porque no me atrapa lo más mínimo. Varias veces he pensado en dejarlo, de golpe. No le encuentro otra utilidad que no sea aplacar la mala conciencia de ser el único ser humano con estudios que no encuentra sublime esta obra.

Es de noche. Muy de noche.

Entra un mosquito en la habitación. Pero no un mosquito cualquiera, uno bien grande. Hace mucho ruido. No hace fissssssss, hace más bien prrrrrrrgh. Cuando es de noche, muy de noche, y no puedo dormir y estoy leyendo, aunque sea un bodrio, mi estabilidad emocional se vuelve muy frágil al fisssssss de los mosquitos. Al prrrrrrrrgh ni te cuento.

De todos es sabido que el redoble de caja anticipa el salto del trapecista y el ruido del mosquito anticipa el picotazo (salvando una gran distancia en vistosidad). Y el temor del picotazo con la consiguiente escocedura, con el consiguiente prurito, con el consiguiente dejar la cama para aplicarme agua fresca o afterbite… me pone nervioso.

En este instante el mosquito deja de ser un sonido, se hace presencia tangible alrededor de la lamparita de mi mesita de noche. Circunvala la tulipa en siete ocasiones en el sentido de las agujas del reloj y al poco se posa, amenazador, desafiante y grosero, en la madera horizontal, apenas a 30 centímetros de mi cara. En una décima de segundo dejo el libro, de golpe, incluso con violencia. Ha cesado el ruido y por ende la existencia misma del mosquito. El insecto ha precipitado la decisión que llevo meses barruntando: dejar el libro. Si bien la manera que yo imaginaba no era exactamente esta. Y además, a la postre, le he encontrado una utilidad al tocho.

Cortando dos lazos muy frágiles con un sólo gesto: el que unía al mosquito con la vida y el que unía mi voluntad con ese peñazo, apago la luz y me duermo como un bendito.

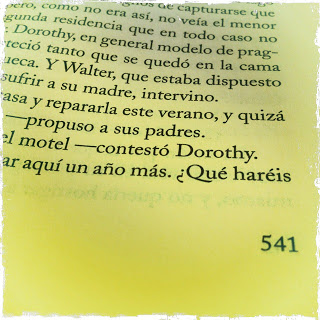

Sucedió al llegar a la página 541.